その他のサービス

料金・報酬

よくある質問

令和以降の相続関係法令に係る主な改正点を教えてください

我が国の平均寿命は延び、高齢化社会が到来しました。

これに伴ってか相続を巡る争いも増えてきました。

最高裁判所の司法統計によると、全国の家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割を巡る審判・調停件数は、平成31年~令和元年(2019年)に1万5842件となりました。

これは、20年前の約1.5倍です。

このような変化に対応するため、近年、相続関係法令が頻繁に改正されています。

それでは、令和以降に行われた相続関係法令の主な改正点について解説いたします。

令和7年10月1日から

令和6年4月1日から

相続登記の申請が義務化されています。

(1)相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人

その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

(2)遺産分割によって不動産を取得した相続人

遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

(1)と(2)のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合

10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。

不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。

法務省:不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~ (moj.go.jp)

令和6年3月1日から

本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました。

これによって、

・本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。

・ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

※ コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。

※ 一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。

法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行) (moj.go.jp)

令和5年4月27日から

相続した土地を国が引き取る制度(相続土地国庫帰属制度)が開始しています。

令和2年10月26日から

「法定相続情報一覧図の写し」が年金手続きの添付書類 として使用できるようになりました

令和元年7月1日から令和2年7月10日まで

令和2年(2020年)7月10日(金)施行

・法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設(法務局における遺言書の保管等に関する法律)

参考Webページ:法務局で、自筆証書遺言書を保管していただけませんか?

令和2年(2020年)4月1日(水)施行

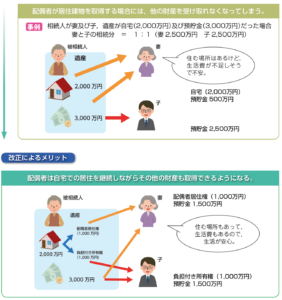

・配偶者居住権の新設

令和元年(2019年)7月1日(月)施行

・婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置

・預貯金の払戻し制度の創設

参考Webページ:遺産分割前に、被相続人名義の預貯金の払戻しを受けたい

・遺留分制度の見直し

・特別の寄与の制度の創設

参考